CD-Labor für Sauerstoffionenbatterien

Die Sauerstoffionenbatterie ist eine innovative, vielversprechende Technologie für die großskalige Speicherung von Strom aus Wind- und Solaranlagen: Sie ist hauptsächlich für einen stationären 4- bis 12-Stunden-Speichereinsatz gedacht, kommt ohne Edelmetalle, Lithium und Kobalt aus und ist nicht brennbar. Dieses CD-Labor leistet durch Grundlagenforschung an geeigneten Elektrodenmaterialien einen wichtigen Beitrag, um diese Technologie großflächiger einsetzbar zu machen.

Die Elektrifizierung der Sektoren Industrie, Mobilität und Wärme mit erneuerbaren Stromerzeugungstechnologien bietet großes Potenzial für den Klimaschutz. Die Umsetzung einer nachhaltigen Energieversorgung steht aber noch vor einer grundsätzlichen Herausforderung: Die Stromproduktion aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen ist zeitlich nicht steuerbar und erzeugt daher nicht immer dann Energie wenn sie benötigt wird. Dies wird vor allem bei einem hohen Anteil an Sonnen- und Windstrom zu einem Problem, da dann zum Beispiel zu Mittag zu viel und am Abend weniger Strom als benötigt vorhanden ist. Mit Hilfe von Energiespeichern können die erneuerbaren Strommengen zeitlich verschoben werden.

Da die derzeit verwendeten elektrochemischen Speicherlösungen wie Lithiumionenbatterien für mobile Anwendungen optimiert sind, eignen sie sich nur bedingt als stationäre Speicher, wo große Energiemengen über längere Zeiträume – zum Beispiel tageweise – ein- und ausgespeichert werden sollen. Andere Großspeicher wie zum Beispiel Pumpspeicher sind oft von geografischen Gegebenheiten abhängig. Ein Mangel an Speicherflexibilitäten führt zu der ungewollten Situation, dass bei einem hohen Ausbaugrad an Wind- und Sonnenenergie diese nachhaltigen Stromerzeugungstechnologien immer häufiger abgeregelt werden müssen, d.h. dass bewusst Reduktionen der Kraftwerksleistung vorgenommen werden, damit nicht mehr Strom produziert wird, als sinnvoll verbraucht werden kann.

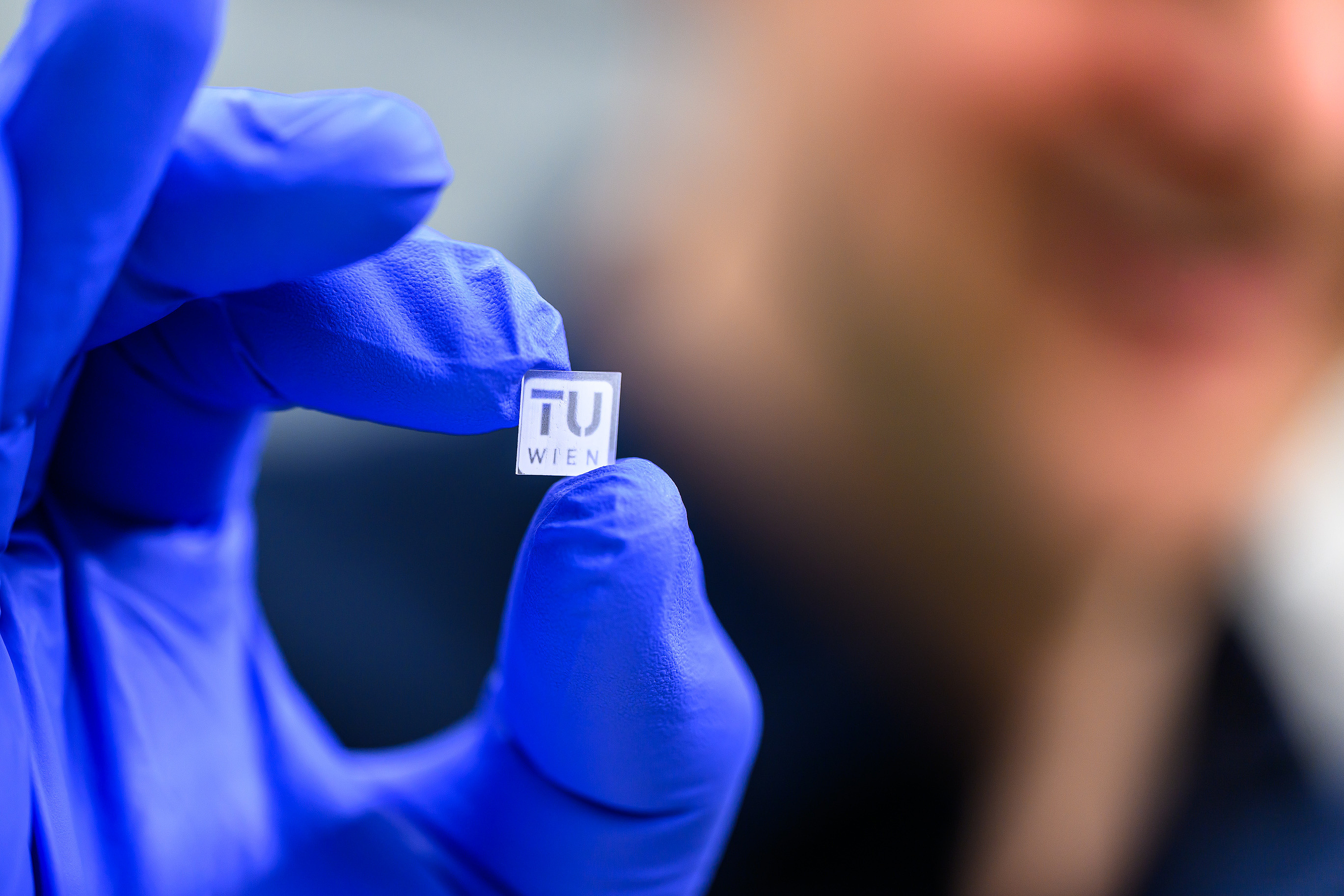

Eine 2023 am Institut für Chemische Technologien und Analytik der TU Wien (der Heimat dieses CD-Labors) entwickelte, neuartige Batterietechnologie könnte hier Abhilfe schaffen: Die Sauerstoffionenbatterie, kurz OIB (oxygen ion battery), ist eine elektrochemische Feststoffzelle, die bei Temperaturen von 300 bis 500 °C Energie reversibel speichern kann, indem sie Änderungen im Sauerstoffgehalt ihrer keramischen Elektroden nutzt. Dabei wird der Sauerstoff aber nicht mit der Atmosphäre ausgetauscht, sondern in Form von Oxid-Ionen zwischen den beiden Elektroden der Zelle hin und her geschoben. Die erhöhte Temperatur ist dabei notwendig, damit die Oxid-Ionen in den Materialien der OIB ausreichend beweglich werden.

OIBs besitzen einige für Effizienz und Nachhaltigkeit besonders wichtige Eigenschaften: Sie sind, anders als viele andere Batterietypen, weder brennbar noch toxisch und damit sicher und umweltfreundlich. Darüber hinaus lassen sie sich vorrangig aus häufig vorkommenden Elementen herstellen. Somit ist ihre Herstellung preisgünstig und nicht von geopolitisch kritischen Rohstoffen abhängig. Allerdings sind sie in ihrer aktuellen Form noch Prototypen und in puncto Herstellungsaufwand und Leistungseffizienz noch nicht bereit für einen großflächigen Einsatz.

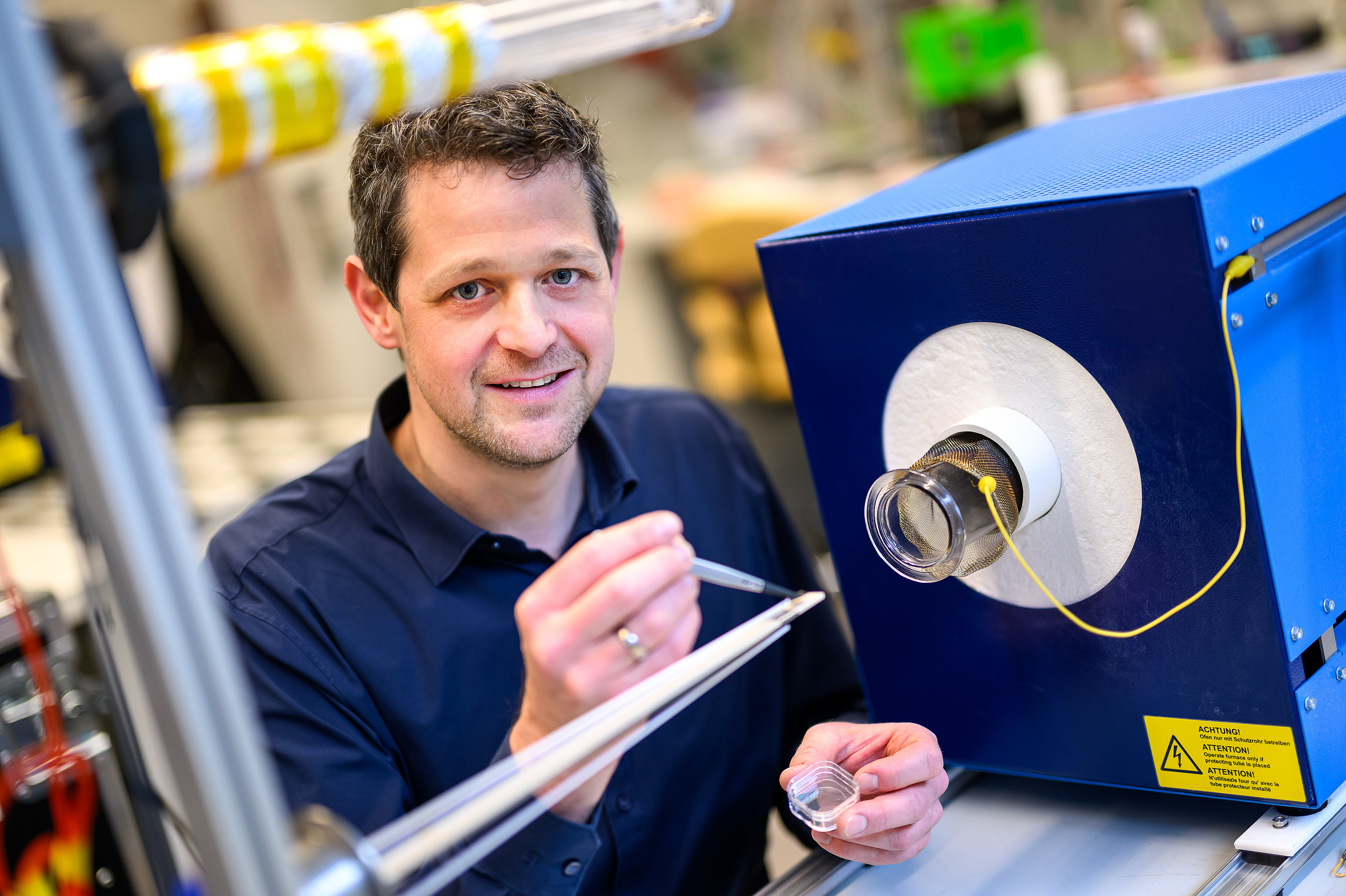

Das CD-Labor soll einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Weiterentwicklung von OIBs zu leistungsstarken, einfach herstellbaren und skalierbaren Hochleistungszellen zu ermöglichen. Ziel ist es, mittels OIBs die Stromerzeugung von Photovoltaikanlagen über längere Zeiträume – zum Beispiel von mittags auf abends oder noch länger – verschieben zu können. Dazu betreibt das Labor Grundlagenforschung an neuen, leicht verfügbaren Elektrodenmaterialien mit vielversprechenden Eigenschaften, um kostspielige Labortechniken, die derzeit noch benötigt werden, bei der Herstellung der Elektroden zu vermeiden. Der Einsatz von innovativen und auf die speziellen Anforderungen von OIB-Materialien maßgeschneiderten Analysetechniken soll das Verständnis der zentralen Elektro-Chemo-Mechanik der beteiligten Materialien weiter vertiefen.

Das Team des CD-Labors strebt somit nach einem tiefgreifenden Verständnis der für OIB-Herstellung und -Betrieb wesentlichen physikalischen, elektrischen und chemischen Phänomene, um zur Etablierung dieser für die stationäre Stromspeicherung äußerst vielversprechenden Batterietechnologie beizutragen.

Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Boltzmanngasse 20/1/3 | 1090 Wien | Tel: +43 1 5042205 | Fax: +43 1 5042205-20 | office@cdg.ac.at